子どもたちの間で長く愛され続けている絵本『おべんとうバス』。

シンプルな言葉と親しみやすいキャラクターで、読み聞かせにも劇あそびにもぴったりの一冊です。

この記事では、作者・真珠まりこさんの想いから、発表会での活用アイデアまで、絵本の魅力をたっぷりと紹介します。

『おべんとうバス』ってどんな絵本?

おべんとうバス [ 真珠 まりこ ]

作者・真珠まりこさんについて

『おべんとうバス』の作者・真珠まりこさんは、温かくユーモアのある作風で人気の絵本作家です。

代表作には『たまごのあかちゃん』『おべんとうバスのかくれんぼ』などがあり、どの作品も子どもの興味を自然に引き出す工夫が詰まっています。

特にこの『おべんとうバス』は、絵本デビュー作として高く評価され、保育園・幼稚園では定番中の定番です。

作品の基本情報

- タイトル:おべんとうバス

- 作者:真珠まりこ

- 出版社:ひさかたチャイルド

- 発行年:2003年

- 対象年齢:0〜3歳頃

バスの形をしたおべんとう箱に、次々とおかずたちが乗り込んでいくというシンプルなストーリー。

リズミカルな言葉とかわいいイラストで、初めての読み聞かせにも最適です。

お話の舞台と世界観

物語の舞台は、かわいい「おべんとうバス」。

ハンバーグ、えびフライ、ブロッコリー、たまごやき…と、子どもたちが大好きな食べ物が次々と登場します。

まるで“みんなでピクニックに出発する”ようなワクワク感があり、読みながら自然と笑顔になれる作品です。

☆0歳児クラスの子ども達でも楽しめるお話しなので、子ども達に読み聞かせをしていると興味を示して指差ししたり声にして教えてくれていましたよ。中には口を開けて食べる真似をしようとした子も。(笑)

『おべんとうバス』のあらすじと魅力

シンプルだけどリズミカル!子どもがハマるストーリー

物語は、バスの運転手さんが「ハンバーグくーん!」「はーい!」と呼びかけながら、

次々とおかずたちを乗せていくという流れ。

「のせて」「いいよ」のくり返しがリズムよく続き、まるで歌のように楽しめます。

最後は「みんなそろって、いただきまーす!」という明るい締めくくりで、読後もほっこりした気分になります。

「のせて」「いいよ」のくり返しが楽しい理由

子どもは繰り返しのリズムが大好き。

同じ言葉のリズムに安心感を覚え、自分でも言葉をまねして参加したくなります。

特に2歳前後の子どもは、「呼ばれる」「返事をする」というやり取りに強い関心を持つ時期。

『おべんとうバス』は、まさに発達段階にぴったりの言葉遊び絵本です。

☆特に1歳児クラスの子ども達は簡単な言葉でのやりとりが出来るようになってくるので、絵本を読み聞かせしている途中でもよく、「いいよー!」と教えてくれていました。思い出しただけでも微笑ましく感じますね!

読み聞かせで盛り上がるポイントとテンポのコツ

読むときは、「ハンバーグくーん!」と少し声を高くして呼びかけ、

返事の「はーい!」を子どもたちと一緒に言うと大盛り上がり。

リズムを一定に保つことで、グループでの読み聞かせでも集中して聞いてくれます。

また、ページをめくるたびに「次は誰かな?」という期待感を自然に生み出せます。

☆子どもの中にはストーリーを覚えていて、ページをめくる前から次に何が出てくるのか話している子どももいましたよ!

【送料無料】おべんとうバス劇あそびブック 0・1・2歳児のための 原作絵本も収録!/真珠まりこ/浅野ななみ

対象年齢と読み聞かせの工夫

0〜3歳児にぴったりの理由

『おべんとうバス』は、ストーリーが短くテンポも軽快なので、

集中力がまだ短い0〜3歳児でも最後まで楽しめます。

登場するキャラクターがすべて“食べ物”なのも魅力で、日常の食事とつながりやすく、

「ブロッコリー食べたね!」と会話が広がります。

保育園・家庭での導入アイデア(食育・ごっこ遊びにも)

食育の導入としても活用しやすい絵本です。

読み聞かせ後に「今日のお弁当には何を入れようか?」と話したり、

紙皿やフェルトを使って“おべんとう作りごっこ”を楽しむのもおすすめ。

給食前の時間に読むと、食事への興味や「いただきます」の意識づけにもつながります。

☆私が働いていた時は遠足前やごっこ遊びなどにもよく読み聞かせをしていました。

子どもと一緒に楽しむセリフまねっこや手遊びの例

絵本のセリフをもとに、手を上げて「はーい!」と答える遊びに発展させると、さらに楽しくなります。

例えば、保育士が「たまごやきさーん!」と呼ぶと、該当の子が「はーい!」と返事。

全員が自分の役になりきって返事をすることで、集団遊びとしても盛り上がります。

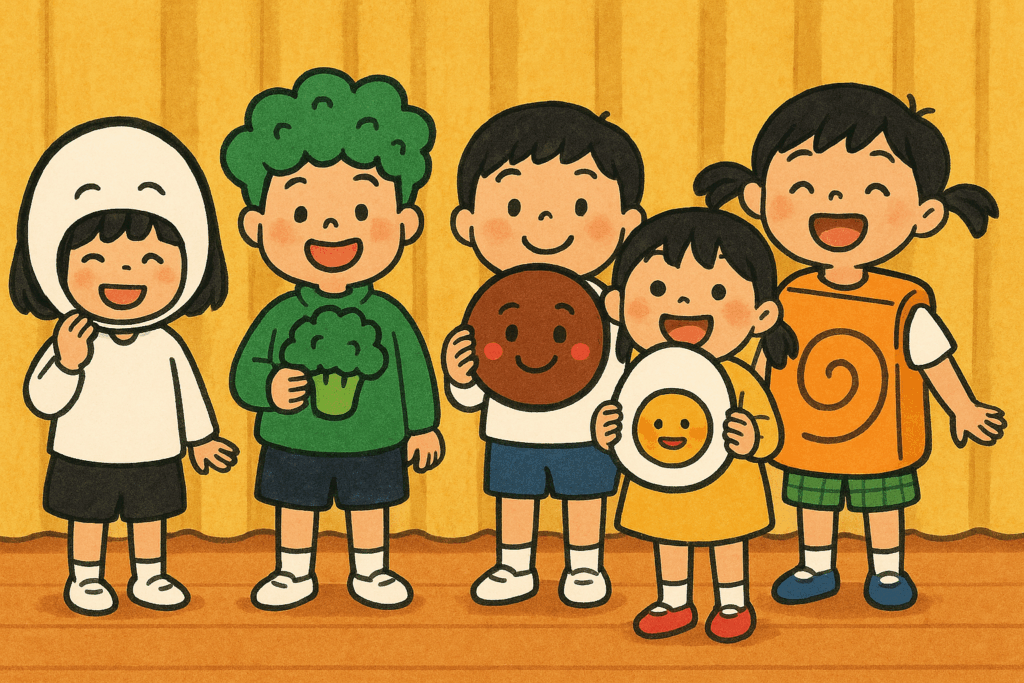

発表会・劇あそびでの『おべんとうバス』活用アイデア

登場キャラクターごとの配役と衣装案

発表会の劇としても人気の『おべんとうバス』。

登場キャラクターを子どもたちに割り振り、簡単なセリフをつけるだけで楽しい劇が完成します。

例:

- ハンバーグくん:「ボクはお肉のハンバーグ!」

- えびフライちゃん:「しっぽがサクサクえびフライ!」

- たまごやきちゃん:「ふわふわおいしいよ!」

衣装はフェルトや画用紙で作ると安全で可愛らしく、

顔にちょっとしたパーツをつけるだけでも雰囲気が出ます。

☆ちなみにですが、私が働いていた保育園では1歳児クラスの発表会で数回『おべんとうバス』を題材にした劇あそびとしてやっていました。各食べ物2人ずつ出てくるのですが、「○○ちゃーん!」と食べ物の名前を呼ばれたら、手をつないで出てきて、真ん中で保護者に向かってポーズ!その後に、椅子に座ってみんなが出てきてから、手遊びをするという流れでしたが、参加するだけでも可愛い子ども達が食べ物になりきった衣装を着ていたので可愛さ倍増でした!(笑)

簡単にできる手作り小道具(画用紙・フェルト活用)

バスの形をした大きな段ボールを舞台中央に置き、

その中に順番に“おかずたち”が乗り込んでいくように演出します。

背景にはお弁当箱のふたやおにぎりを描いた壁面を飾ると、より華やかになります。

手作り感があることで、子どもたちの達成感もぐっとアップします。

☆子ども達を全体的に見えるようにするのであれば、模造紙にバスの絵を描いて壁に貼り付けたり吊るす形にしても分かりやすいですよ。

セリフや動きの工夫で盛り上がる演出例

劇の最後には全員で「いただきまーす!」と元気に声を合わせてフィナーレ。

一人ひとりが主役になれる構成なので、年少・年中児の発表会にも最適です。

BGMには軽やかなピアノ曲や、「おべんとうバス」のリズムに合わせた手拍子を取り入れると、さらに一体感が生まれます。

【送料無料】おべんとうバス劇あそびブック 0・1・2歳児のための 原作絵本も収録!/真珠まりこ/浅野ななみ

まとめ|『おべんとうバス』は何度でも楽しめる名作絵本

絵本から広がる遊び・発表・食育の世界

『おべんとうバス』は、読むだけでなく、遊びや食育、発表会へと発展させられる万能な絵本です。

子どもたちが身近な食べ物に親しみを持ち、友だちとのやりとりを楽しむきっかけにもなります。

親子・保育者が一緒に楽しむ時間を大切に

繰り返しの言葉とリズムの中には、言葉のやりとりを楽しむ喜びが詰まっています。

家庭でも「おべんとう作ろうね」「今日は何をのせようか」と、親子の会話を広げてみてください。

子どもの“初めての絵本体験”としても“発表会デビュー”としてもぴったりの一冊です。

コメント