「絵本の読み聞かせ、うまくできない」「子どもが最後まで聞いてくれない」――そんな悩みを抱えている保育士さんや子育てしているお父さんお母さんは多いのではないでしょうか。

実は、絵本の読み聞かせには“上手に読む”よりも大切なポイントがあります。

この記事では、元主任保育士が実践する絵本の読み聞かせのコツを、年齢別のポイントや声かけの工夫とあわせて詳しく紹介します。

☆決して難しくないので、読んでみて一度は実践してみてほしいです!

絵本の読み聞かせが大切な理由

言葉・感情・想像力を育てる読み聞かせの力

絵本は、子どもにとって「言葉を学ぶ最初の教科書」です。

音のリズムや言葉のやりとりを通して語彙が増え、心の中に豊かなイメージが広がります。

また、登場人物の気持ちに共感することで“思いやり”や“感情表現”が育つのも絵本の魅力です。

絵本を通して感じる「うれしい」「かなしい」「びっくり」などの感情は、子どもが社会の中で他者と関わる力の土台になります。

保育園や家庭での読み聞かせの違いと共通点

保育園では集団で聞くため、テンポよく・はっきりとした声で読むことが大切です。

一方、家庭では親子の距離が近いため、ゆったりとした声とスキンシップを交えながら読むと安心感が生まれます。

ただし共通して大切なのは「子どもと目を合わせること」。

読む側の表情が伝わることで、子どもは物語の世界により深く入り込めます。

1日5分でもOK!「読む時間」が親子の絆を深める

毎日長く読む必要はありません。

寝る前や朝の支度の合間など、1日5分の絵本タイムでも十分です。

絵本を通して「今日も一緒に読んだね」という小さな積み重ねが、安心と信頼の時間になります。

※時間で区切るというよりはあくまでも目安で5分です。大人が読んでも長いような小説を5分で読むのは難しいので、区切りのところまで読むという風にしても大丈夫ですよ!

子どもが夢中になる読み聞かせのコツ

声のトーンとテンポで“物語の世界”をつくる

声の出し方ひとつで、絵本の印象は大きく変わります。

楽しい場面では明るく弾む声、静かなシーンでは落ち着いたトーンで語りかけるように。

キャラクターごとに声を少し変えると、子どもがぐっと引き込まれます。

ポイントは、「抑揚をつけすぎないこと」。

物語を演じるというより、“語り聞かせる”イメージで自然に読むと、心地よく伝わります。

ページをめくるタイミングを大切に

急ぎすぎず、ページをめくる前に一呼吸おくこと。

子どもが絵を見て感じる時間を持てることで、物語の余韻が残ります。

小さな子ほど、絵から情報を得る力が強いので、絵を見る時間を意識的にとりましょう。

子どもの表情を見ながらアドリブを入れる

「どうなるかな?」「だれが来たんだろう?」など、物語に関連した問いかけを入れると、集中力がアップします。

ただし、質問攻めにならないように、子どもの反応を見て自然にやりとりを楽しむことがポイントです。

※ここで注意しなければのがアドリブを入れすぎてしまうと子どもはそれで覚えてしまうのです。次に読んだ時にただ単に読んでしまうとアドリブ部分だった所がなくて、疑問を抱いたり”つまらなかった”、”なんか違う”と違和感を感じる事もあるのでほどよくにしましょうね。

「読む」より「一緒に感じる」姿勢を意識する

完璧に読もうとする必要はありません。

笑ったり、驚いたり、時には「これ好きだね」と共感したり――

大人が楽しむ姿が、子どもにとって最大の“学び”になります。

年齢別・発達に合わせた読み聞かせのポイント

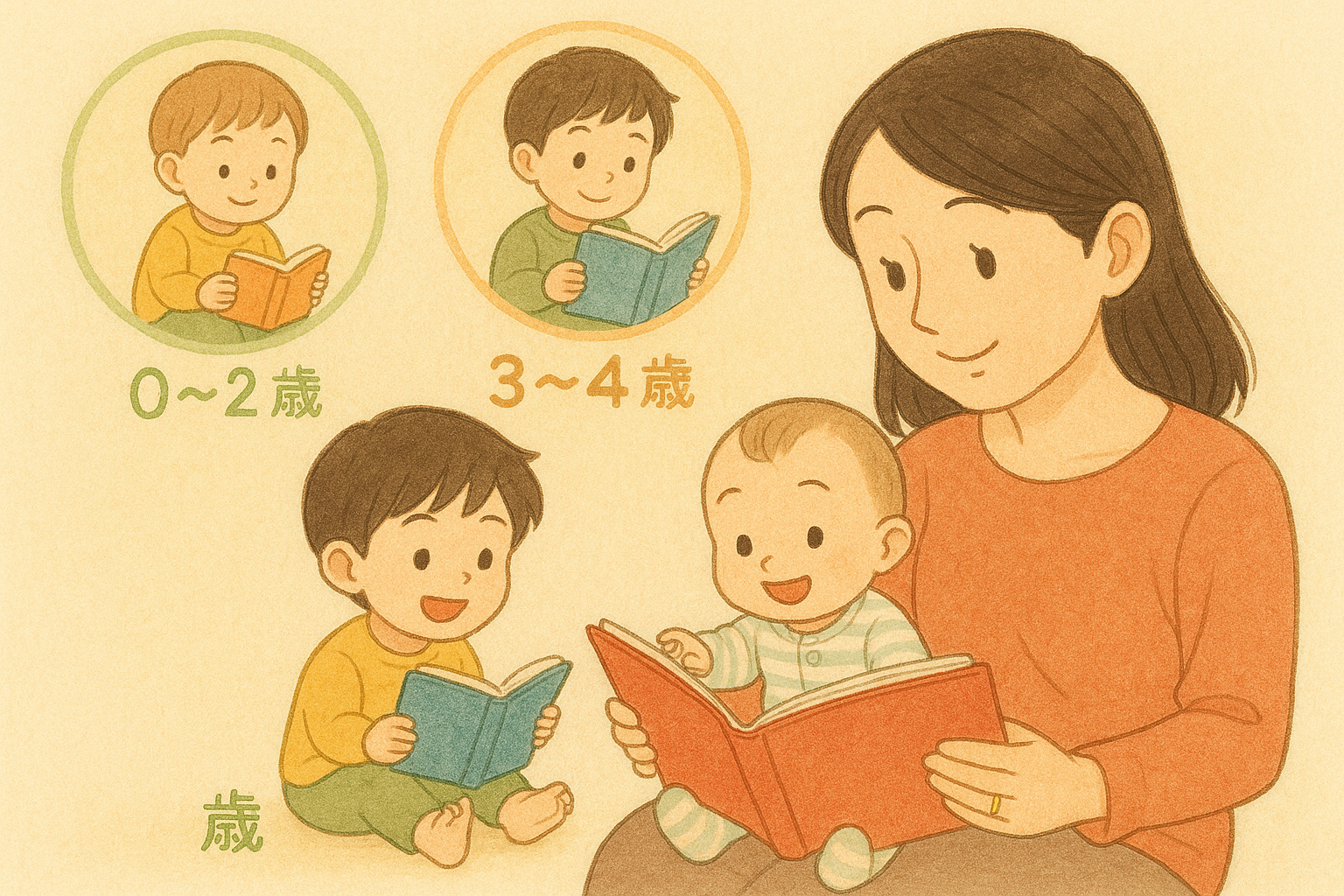

0〜2歳|音・リズムで楽しむ絵本がおすすめ

言葉の意味よりも「音の心地よさ」を重視。

「どんどんどん」「ぴょんぴょん」などの擬音語が多い絵本は、耳でも楽しめます。

短い文章をゆっくり繰り返すことで、安心感が生まれます。

3〜4歳|ストーリー性と登場人物への共感を引き出す

少し長いお話にも挑戦できる時期。

「どうして○○したんだろう?」と登場人物の気持ちを考えるきっかけを作ると、感情理解が深まります。

読んだ後に「あなたならどうする?」と話してみるのもおすすめです。

5歳〜就学前|会話や想像を広げる読み方を意識

物語を通して自分の考えを言葉にできるようになります。

「もしこのお話が続いたらどうなると思う?」など、想像を広げる質問で創造力を育てましょう。

少し長めの昔話や季節行事の絵本もこの時期にぴったりです。

年齢を超えて楽しめる“繰り返し読みたい”絵本も

お気に入りの絵本は何度読んでもOK。

同じ物語でも、年齢や経験によって感じ方が変わります。

繰り返し読むことで安心感が生まれ、子ども自身の言葉で物語を語り始めることもあります。

☆子どもは素直です。ですから、お気に入りの絵本は自然と繰り返し読みたいとなります。それは大人も同じですよね。なので、楽しいと感じられるような読み聞かせが大切になってくるのです。

保育士・家庭で実践できる工夫

読む前の「導入あそび」で世界観を広げる

絵本を読む前に、簡単な手あそびや歌を取り入れると集中力がアップします。

たとえば「おおきなかぶ」なら「うんとこしょ、どっこいしょ」のリズムを手で表現してから読むなど、

物語の入り口を楽しく演出しましょう。

☆楽しみや期待をもつのは大切な事です!ただ、導入が楽しくなりすぎてしまうと気持ちが高揚して落ち着かなくなってしまうので、手遊びや歌は1つにしておくのがおすすめです。

絵本を読んだあとの会話を大切にする

「どのページが好きだった?」「あの子はどんな気持ちだったかな?」

読後のやりとりは、子どもの感情を整理する時間。

自由に話すことで、理解力と表現力が自然に伸びていきます。

読み聞かせコーナーや飾り付けで興味を引く

保育園では、季節やテーマに合わせた絵本コーナーを設けると効果的。

家庭でも、子どもの目線の高さに本棚を置いたり、季節の飾りを添えたりすると、

「今日はどれを読もうかな?」と自発的に絵本を手に取る習慣がつきます。

同じ絵本を何度も読むことの意味

「またこれ?」と思っても、繰り返し読むことには大きな意味があります。

子どもは安心感を得るとともに、次第に物語を覚え、自分で語る力を育てていきます。

同じ本でも、読むたびに違う発見があるのが絵本の魅力です。

まとめ|絵本の時間は、親子の“心を育てる”時間

上手に読むよりも「楽しむ」ことが一番

読み聞かせで大切なのは、“上手に読むこと”ではなく“心を込めて読むこと”。

絵本を通して、親子が同じ気持ちを共有することが何よりの目的です。

今日の1冊が、子どもの心に残る宝物になる

「今日の1冊」は、やがて子どもが大人になっても覚えている大切な思い出になります。

読み聞かせを通して、言葉と心の成長を見守っていきましょう。

そして、毎日の小さな絵本タイムを、親子で楽しんでみてください。

コメント