『おおきなかぶ』とは?あらすじと魅力

【送料無料】おおきなかぶ ロシアの昔話/トルストイ/内田莉莎子/佐藤忠良/子供/絵本

あらすじ|みんなで力を合わせて「うんとこしょ、どっこいしょ!」

『おおきなかぶ』は、ロシアの民話をもとにした絵本です。

おじいさんが畑で育てたかぶが、びっくりするほど大きくなりました。

「さあ、抜こう!」とおじいさんが力を込めても、びくともしません。

そこで、おばあさんを呼び、おばあさんが孫娘を呼び、孫娘が犬を呼び、犬が猫を呼び、猫がねずみを呼び……

みんなで力を合わせて「うんとこしょ、どっこいしょ!」

やっとのことで、かぶは抜けました!

このシンプルな繰り返しとリズム感が、子どもたちに大人気。

読むたびに一緒に声を出して楽しめる絵本です。

☆私も大好きな絵本の中の一冊。子ども達と声を合わせて読んだり遊んだりできるので、紹介していきますね!

作者・絵本の背景(ロシア民話としての成り立ち)

『おおきなかぶ』は、ロシアの民話「レープカ(かぶ)」をもとにしたお話で、日本ではA・トルストイの再話をもとに内田莉莎子さんが翻訳し、佐藤忠良さんが絵を担当した福音館書店の絵本が有名です。

素朴で温かみのある絵とテンポのよい文章が特徴で、長く読み継がれているロングセラー作品。

登場人物が少しずつ増えていくことで、協力の大切さや仲間意識を自然に感じられる構成になっています。

読み聞かせで人気の理由(繰り返しのリズムと協力の楽しさ)

この絵本の魅力はなんといっても「うんとこしょ、どっこいしょ!」という掛け声。

子どもたちは一度聞くとすぐ覚えて、一緒に声を合わせて楽しみます。

繰り返しの展開なので小さい子どもでも内容が理解しやすく、参加型の読み聞かせにもぴったりです。

また、「力を合わせると大きなことができる」というメッセージが、保育現場の集団活動とも相性抜群です。

『おおきなかぶ』の対象年齢と読み聞かせのコツ

対象年齢の目安(2歳〜5歳ごろにおすすめ)

『おおきなかぶ』は、2歳ごろから楽しめる絵本です。

言葉のリズムを感じ取る力が育ってくる2歳児にはピッタリ。

3〜5歳になると、協力の意味や登場人物の関わり方にも興味が広がり、より深く楽しめます。

☆月齢が高かったり、秋冬くらいからは1歳児クラスでも楽しめるようになってきます。実際に私も1歳児クラスを担任していた時に読んでいました!

年齢別の楽しみ方

- 2歳児:リズムに合わせて「うんとこしょ!」と一緒に声を出して楽しむ段階

- 3歳児:登場人物の順番や掛け声を覚えながら、物語の流れを理解

- 4〜5歳児:登場人物の気持ちや「協力すること」の大切さに気づく時期

子どもの発達段階に合わせて、読むたびに新しい発見がある絵本です。

読み聞かせの工夫|テンポ・掛け声・声の強弱で引き込むコツ

「おじいさんが かぶを うえました」から始まる静かな導入から、

「うんとこしょ、どっこいしょ!」の場面ではテンポよく声を張ると、子どもが自然と引き込まれます。

登場人物が増えるたびに少しずつ声を大きくすることで、盛り上がりが生まれます。

最後にかぶが抜ける瞬間は少し間を取ってから「スポーン!」と表現すると、笑顔が広がりますよ。

☆このかぶが抜けなかった時はがっかりする感じ、抜けた時の喜ぶ感じの抑揚をしっかりつける事で子ども達も本物のかぶが抜けたように喜んでくれるのが読み手としても嬉しいものでしたよ!

発表会・劇あそびにもぴったり!『おおきなかぶ』のアレンジ例

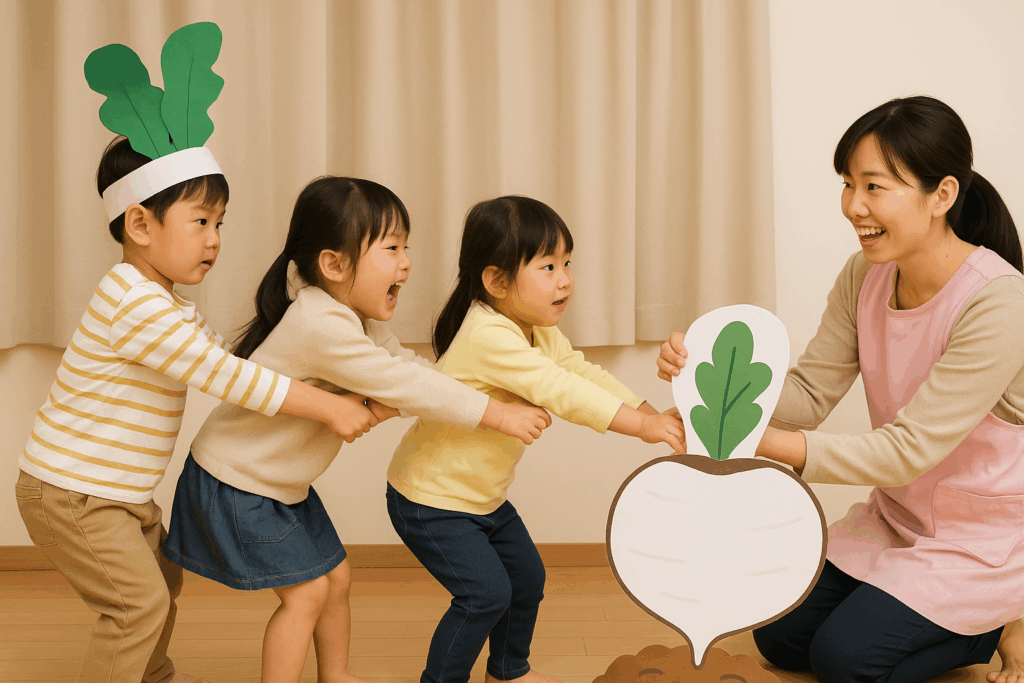

シンプルな配役で楽しめる!1〜3歳児向け劇の進め方

1〜3歳児クラスでは、セリフよりも動きと掛け声で楽しめる形が◎。

「おじいさん」「おばあさん」「孫」「犬」「猫」「ねずみ」など、登場人物を増やしすぎず、

一人ひとりが「うんとこしょ!」と力を合わせる場面を中心に構成します。

音楽を流しながら、保育士がナレーターを担当するとスムーズです。

最後に「やったー!ぬけたー!」と全員で喜ぶシーンは、かわいさ満点です。

4・5歳児向けのセリフつきアレンジ(ナレーターを入れる構成)

年中・年長クラスでは、ナレーター役を立て、

「おじいさんが かぶを うえました」「でも かぶは ぬけません」などのセリフを子どもが言う構成に。

登場人物にそれぞれ短い台詞をつけることで、表現力や記憶力の発達にもつながります。

また、子ども自身が登場順を覚えることで、物語構成を理解する力も育ちます。

衣装・小道具アイデア(かぶ・動物・背景の作り方)

衣装は不織布やカラーポリ袋で簡単に作れます。

- かぶ:白の帽子や画用紙に緑の葉っぱをつける

- おじいさん・おばあさん:腰巻きエプロン+カチューシャ

- 動物たち:耳付きカチューシャ+尻尾をフェルトで

背景は、画用紙やダンボールで作った畑をセットすれば十分。

保育士と子どもが一緒に作ることで、発表会前の準備も楽しくなります。

ごっこ遊びや保育活動に取り入れるアイデア

みんなで「うんとこしょ!」ごっこ遊び(運動遊びへの発展)

新聞紙や毛布を“かぶ”に見立て、みんなで引っ張り合うごっこ遊びもおすすめです。

全身を使って力を合わせることで、身体のバランス感覚・チームワークが育ちます。

「○○先生も引っぱってー!」と保育士も一緒に参加すると、子どもたちは大喜びです。

※ただ、引っ張り合いになって肘内障や怪我にならないように注意しながら遊ぶことを忘れないでくださいね。

共同製作で大きなかぶを作ろう(新聞紙・段ボールなどで)

クラスみんなで大きなかぶを作る共同制作も楽しいですよ。

新聞紙を丸めて白い画用紙で包み、上に緑の画用紙の葉をつければ完成。

作った“かぶ”を使って劇やごっこ遊びに発展できます。

保育室の飾りとしても存在感があり、行事シーズンにぴったりです。

☆また、食材は違えど芋堀をする前だったり、かぶが給食で出てくる時期に製作をすると子ども達にもどんな風にかぶが育って食べられるようになるのかが繋がりますよ。

協力することの大切さを学ぶ保育活動例

『おおきなかぶ』のテーマは「協力」。

絵本を読んだあとに、「おともだちと力を合わせるってどういうこと?」と話し合う時間を持つと、

子どもたちは自分の言葉で“助け合い”を表現するようになります。

例えば、片付けやお手伝いの場面で「うんとこしょ、どっこいしょ!」と声を合わせるのもおすすめです。

まとめ|『おおきなかぶ』は協力と喜びを育む名作絵本

『おおきなかぶ』は、世代を超えて愛される名作です。

読むたびに笑いが生まれ、子どもたちが自然と「力を合わせることの楽しさ」を感じられる1冊。

- 小さい子にはリズムで楽しむ

- 大きい子には劇やごっこで広げる

- 保育士・保護者には“協力”の大切さを再確認できる

発表会・日常保育・家庭の読み聞かせ…どんな場面でも心をつなぐ絵本『おおきなかぶ』。

ぜひ、子どもたちと一緒に「うんとこしょ、どっこいしょ!」の掛け声で、笑顔いっぱいの時間を過ごしてください。

【送料無料】おおきなかぶ ロシアの昔話/トルストイ/内田莉莎子/佐藤忠良/子供/絵本

コメント